Ser bautizado es ser un “iluminado”. No somos la luz, pero damos testimonio de la Luz. Buda hizo de su vida un camino hacia la iluminación. Nosotros, los cristianos, fuimos iluminados ya al comienzo del Camino: en el bautismo, aunque parezca increíble.

El profeta Samuel entró en Belén buscando el candidato de luz para dirigir el pueblo de Israel. Desfilaron ante él los hijos de Jesé. Uno tras otro. Ninguno fue elegido. “¿Se acabaron los muchachos?”, pregunta el profeta. Hubo que ir a buscarlo fuera, al campo, entre las ovejas: David, el pequeño, el olvidado. Dios pone su luz allí donde nosotros no imaginamos.

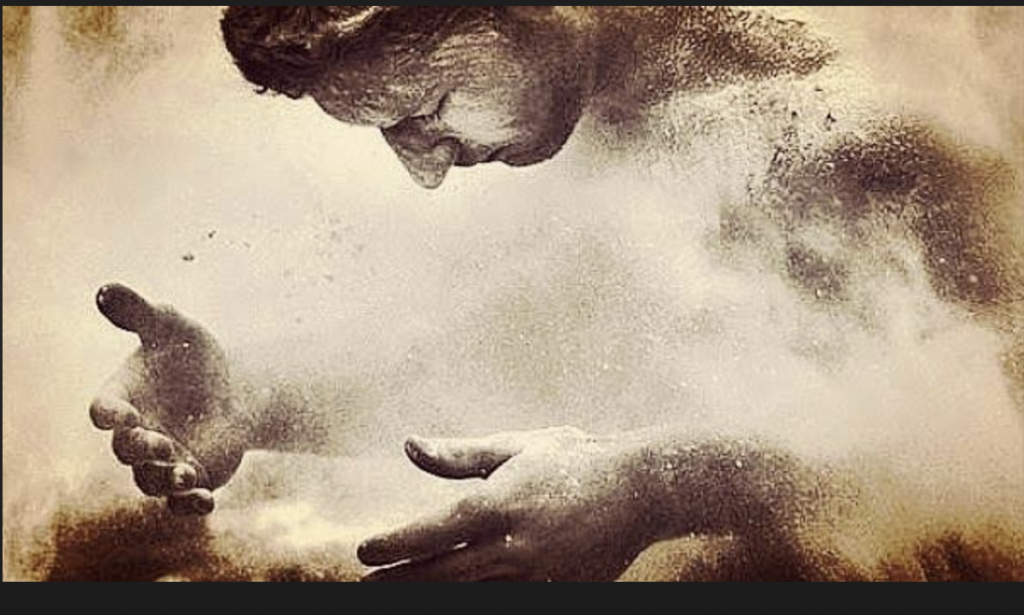

Y como Samuel, también Jesús se encontró con un marginado: ¡ciego de nacimiento! Jesús untó barro en los ojos del ciego. Y le pidió colaborar: vete y lávate. Y añadió: “Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo.” Y el ciego de nacimiento vio por vez primera en su vida.

Pero la ceguera estaba expandida. Los discípulos preguntan: “¿Quién pecó, él o sus padres?” El gentío no capta nada: “¿No es éste el que mendigaba? ¡No! Pero se le parece.” Los fariseos interrogan al que fue ciego. Tampoco ellos se lo creen. Y se atreven a insultar a la fuente de su luz: “Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado.”

¡Qué paradoja! El único que ve es ahora el que fue ciego. Se defiende de maravilla aludiendo a Jesús: “Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada.”

¡Cuánto ciego alrededor de Jesús! Y cuando más cerca están de la luz, más se obstinan en su horrible ceguera. La ceguera de quienes se sitúan como jueces implacables ante lo nuevo, porque su única luz es “lo mandado”. Discípulos. Gentío. Fariseos. Cada grupo más ciego que el anterior, aunque están más cerca de Jesús.

¿Estamos conformes con tanta ceguera a nuestro alrededor? Buda nos pidió entrar en procesos de iluminación. Jesús nos dice: “Yo soy tu luz.” ¿Tenemos conciencia de que la Luz nos enfoca… nos habita? ¿Nos busca? Y si te dejas iluminar, descubrirás muchos ciegos a tu alrededor.

Impactos: 86