Asistimos todos los domingos —tal vez todos los días— a la celebración de la Eucaristía. Cada viernes hacemos el viacrucis. Intentamos participar en las procesiones para compartir el dolor de Jesús, observamos ese ayuno silencioso que nadie aplaude, entregamos discretamente nuestra limosna. Somos fieles a nuestra oración. ¡Somos el corazón latiente de la Iglesia! Y con todo esto, los 40 días que se nos ofrecen, ¡pueden brillar como nunca antes! El papa Leó XIV nos lo susurra:

“Pidamos la gracia de una Cuaresma que afine nuestro oído a Dios y a los más necesitados, con un ayuno que silencie las lenguas hirientes y abra espacio al clamor ajeno”.

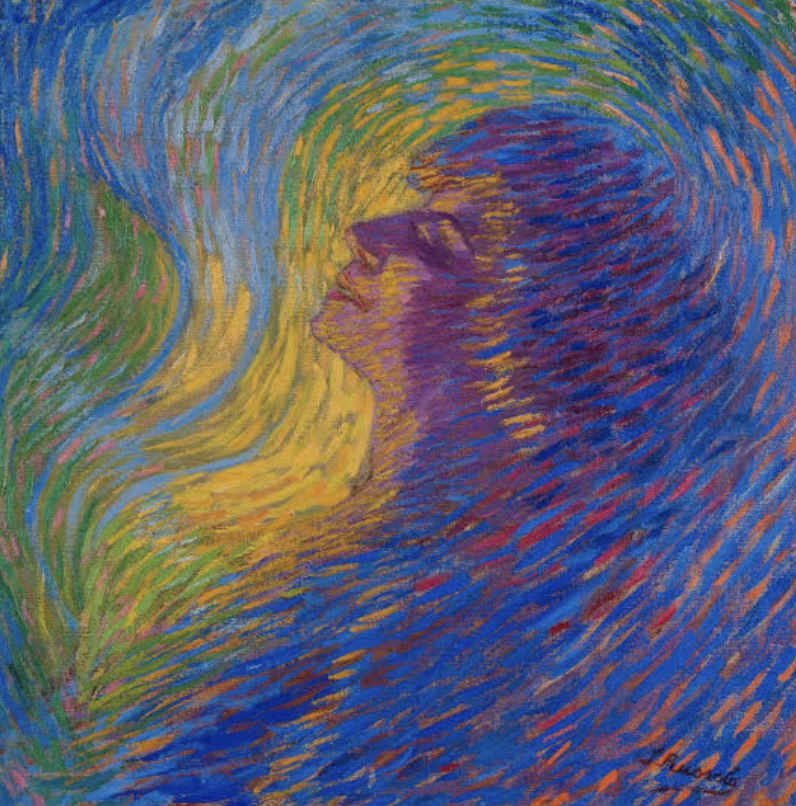

¡Hacia una Cuaresma radiante!

El papa León no nos pide cosas raras. Nos pide afinar el oído. Como cuando ajustamos la radio para escuchar mejor. Afinar nuestro corazón para oír a Dios… y para oír ese gemido del vecino, del familiar, del desconocido que sufre.

Y ese ayuno… ¡Qué revolucionario! Sí, seguiremos ayunando de comida. Pero el Papa nos abre los ojos: ¿y si también ayunamos de esas palabras que hieren? Esas que soltamos sin pensar en la mesa familiar. Esas que escribimos en WhatsApp cuando estamos molestos. Esos comentarios en Facebook que juzgan sin misericordia. ¿Y si este Viernes Santo silenciamos también nuestra lengua afilada?

Una Cuaresma con pies en la tierra de hoy

Vivimos tiempos donde todos hablan pero pocos escuchan. Donde las pantallas nos conectan con el mundo entero, pero a veces nos desconectan del que tenemos al lado.

- Cuando hagamos nuestro Viacrucis del viernes, llevemos en el corazón a ese conocido que sufre en silencio. No hace falta gran cosa: un mensaje, una llamada, un “¿cómo estás de verdad?”

- Cuando ayunemos, ayunemos también de quejarnos en las redes, de reenviar ese chisme, de criticar al de la otra parroquia. Que nuestro teléfono móvil se vuelva herramienta de bendición, no de herida.

- Cuando demos limosna, démosla con la mirada: miremos a los ojos, sonriamos, reconozcamos la dignidad. Y si podemos, ampliemos esa limosna: compartamos algo bueno en redes, defendamos al calumniado, seamos voz de quien no tiene voz.

- Cuando oremos en casa, pidamos por esto: “Señor, enséñame a escuchar como Tú escuchas. Que mi corazón arda ante el dolor ajeno como ardió el tuyo en la cruz”.

La Aventura que nos espera: cada Viacrucis… un camino de fuego

No se trata de abandonar lo que siempre hemos hecho.

Se trata de descubrir que cada Viacrucis puede encender nuestra compasión de manera nueva. Que cada ayuno puede liberarlos de algo que no sabían que nos ataba. Que cada limosna puede multiplicarse en bondad. Que cada oración puede transformarnos.

Porque al final de estos 40 días, en Jerusalén, no nos espera un Dios contando nuestras faltas. Nos espera Jesús con los brazos abiertos, listo para la Pascua más luminosa de nuestra vida. Nos espera la Resurrección que quiere estallar también en nosotros.

Esta Cuaresma puede ser la aventura más hermosa que hemos vivido. Estos Cuarenta días son un camino de fuego hacia el amor que todo lo puede…. La Pascua palpita en el horizonte.

Impactos: 2