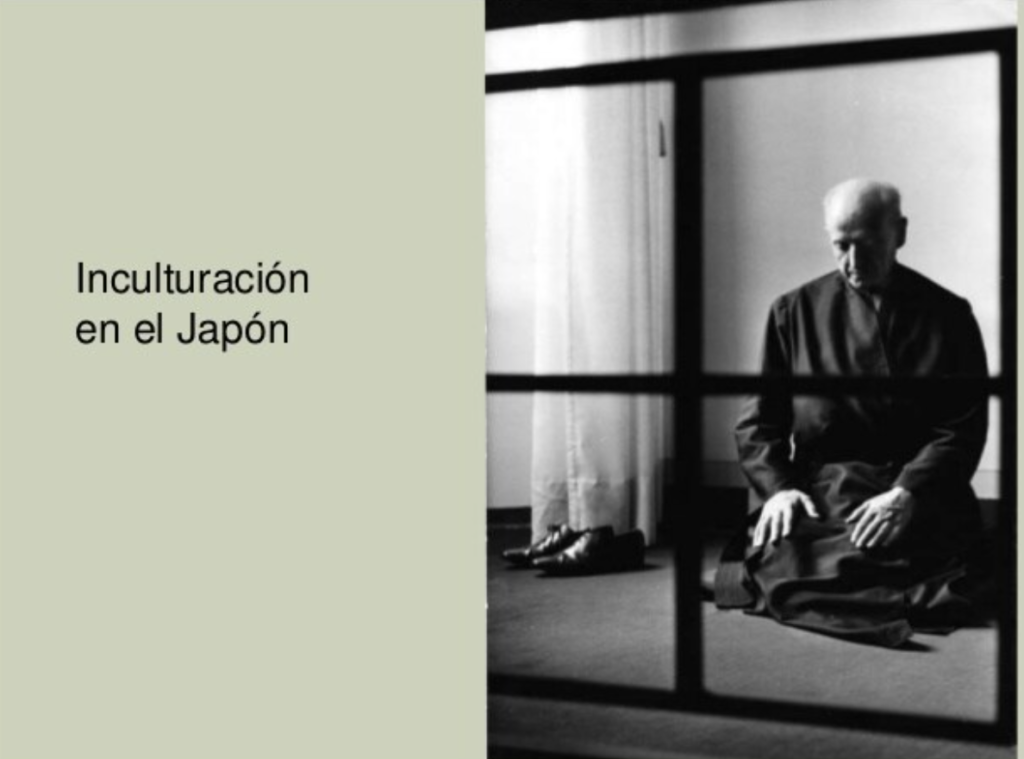

El año 1977, durante el Sínodo de los Obispos sobre la Catequesis, el entonces superior general de la Compañía de Jesús, Pedro Arrupe, introdujo el término “inculturación” en el lenguaje de la Iglesia católica. Posteriormente la exhortación apostólica Catechesi Tradentae de san Juan Pablo II la asumió como categoría importante para explicar el fenómeno de la fe.

La fe cristiana no existe si no es traducida a una cultura. Esta fue una característica del cristianismo desde sus mismos orígenes: su capacidad de inculturación.

- Al principio la fe tenía todos los rasgos de la cultura judía.

- Después el mensaje cristiano se expresó en diferentes lenguas y modelos culturales: mundo griego, egipcio o copto, romano, siríaco, indiano.

- De esta manera en la iglesia hubo -ya desde el principio, aunque no sin dificultades- un espacio para el encuentro intercultural de la máxima importancia.

- En la iglesia se hablan muchas lenguas, la ritualidad se ha expresado en diversos ritos y liturgias (siria, girega, romana, copta, armenia, etiópica…), ha habido diversas teologías, diversas sensibilidades espirituales.

- Es más, durante los primeros siglos de la Iglesia se ponía más énfasis en la iglesia particular, local, que en la iglesia universal. Y ello, precisamente para resaltar la cultura del lugar, el peculiar estilo de cada grupo. No había absorción en una especie de internacional intercultural o acultural, sino aceptación de las diferencias.

Cuando la iglesia ha estado muy cerca de los imperios, entonces no ha sido tan respetuosa con las culturas locales y se ha aliado con la cultura dominante, haciendo de la evangelización no un proceso de inculturación, sino de ofrecimiento de la fe en el modelo de la cultura dominante. La imposición de un modelo cultural occidental – que tenía conciencia de superioridad sobre los demás modelos culturales- ha sido uno de los errores históricos que la iglesia católica debe reconocer. Llegamos a pensar que nuestra fe cristiana era supercultural y que por lo tanto podíamos ofrecer algo que superaba a todas las culturas, sin darnos cuenta de que nosotros mismos estábamos condicionados por una cultura particular.

Llamamos cultura a la riqueza de conocimiento, sabiduría, valores, símbolos y signos de un determinado pueblo y lugar. Cada pueblo genera y mantiene un humus cultural que le da identidad histórica. La cultura expresa el alma de los pueblos. Despreciar la cultura es despreciar su dignidad. Amar las culturas, respetarlas es la actitud más consentánea con el respeto a la libertad.

Cuando el cristianismo entra en un ámbito cultural debe respetarlo de tal manera, que descubra en él un fenómeno deseado, querido, inspirado por el Creador. Está bajo el principio de la encarnación cultural, de la inculturación (Cf AG, 22; KRAFT, C.H., Christianity and Culture, Orbis Books, NY 1979). Si el Evangelio quiere penetrar de verdad dentro de los corazones de la gente, de los pueblos, solo puede hacerlo a través de los valores culturales y las tradiciones vivas de esos pueblos. No se trata únicamente de una adaptación estratégica para obtener mejores resultados de adhesión a la Iglesia, sino de una auténtica encarnación cultural o inculturación.

La variedad de culturas -desde el punto de vista geográfico y temporal- nos hace ver que en cada lugar y en cada tiempo estamos legitimados e incluso obligados a inculturar nuestra propia fe.

Inculturar la fe es necesario en la Liturgia, en las Homilías, en la espiritualidad. Una fe des-inculturada se convierte en un significado flotante, que nunca arraiga. Cuando nos basta con nuestra cultura infra-eclesiástica, confesamos que “el Verbo no se hizo carne”, como decían los seguidores de la herejía del docetismo.

Como la cultura está siempre en proceso de transformación, es tradición viva, hay que estar alerta y ser sagaces para que la inculturación siga esos pasos. Y, al mismo tiempo, para evitar el choque de culturas, hay que avanzar en el diálogo ínter-cultural. Hemos de aprender el arte de situarnos en la cultura-diversidad.

Impactos: 431